子どもや若者のマスク依存症、治し方・解消策を考える

マスクを着けているのは顔を見せたくないから。コロナ下の過度な感染対策が、子どもたちにストレスを与え、不登校や暴力行為の一因になっているのではないか。これまで沈黙を続けてきたメディアが、ようやくマスクの問題を取り上げ始めました。・マスク依存症、外せない子どもや若者の問題をメディアが話題に 続編

心理的な要因でマスクを外せなくなってしまった依存症の問題、その現状を理解し、解消策を考えていくことが求められます。

マスクを外せない「依存症」は日本人の約2割?

いったい日本全国でマスク依存症になってしまった人は、どのくらいいるのでしょうか?

いったい日本全国でマスク依存症になってしまった人は、どのくらいいるのでしょうか?メディアによって20代女性の4割とか6割という数字を挙げていますが、2025年時点の街角の風景から考えるとさすがに多すぎる数字に思えます。

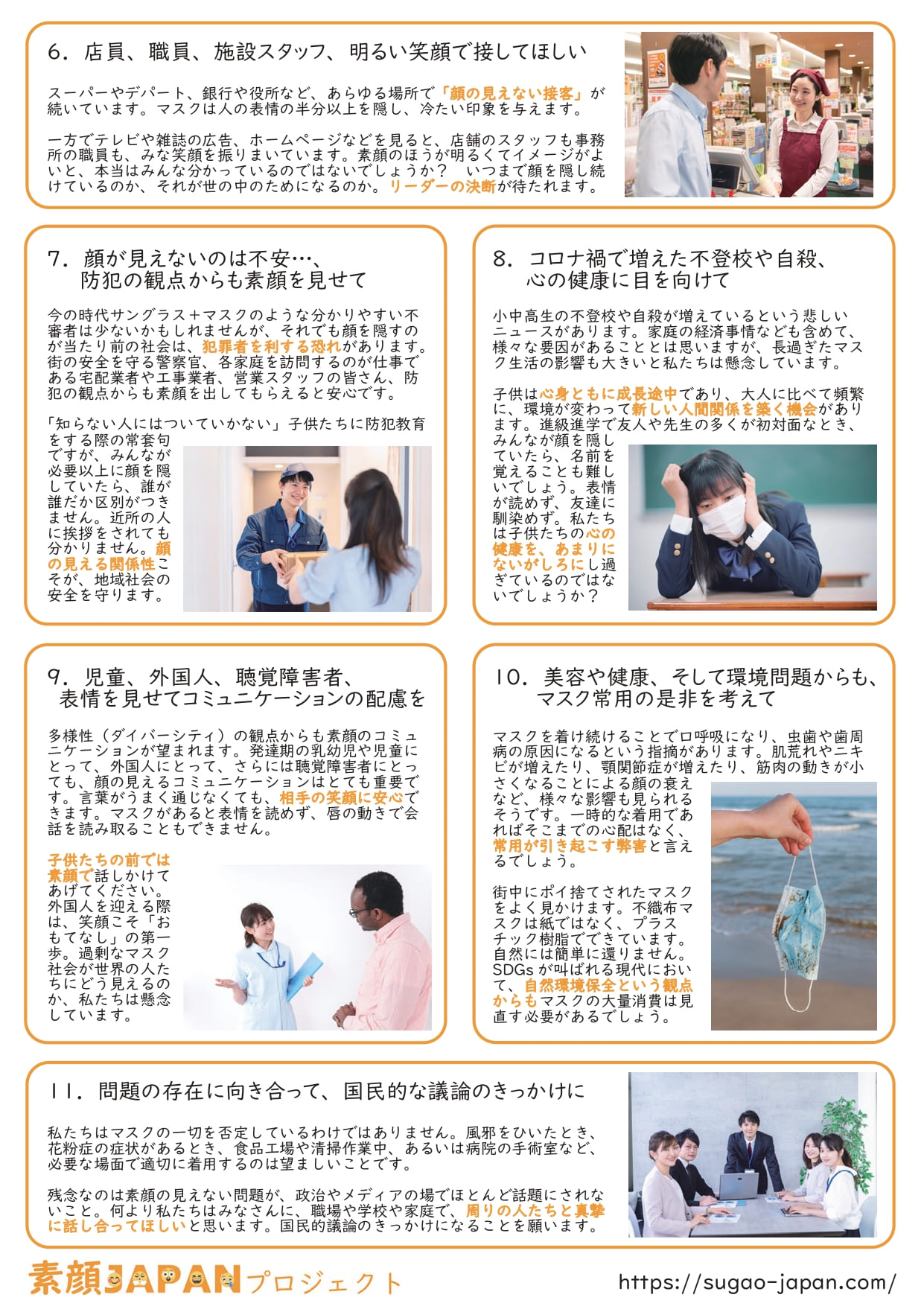

各社の報道の元データはクロスメディア社の調査です。まず普段マスクを着ける日が「多い」か「少ない」か「ほとんど着けない」かを質問し、ついで「着ける日が多い」と回答した人に対して「ずっと着けたまま」か「場面や状況に応じて」かを尋ねています。二段階の質問を整理せず、一部メディアは数字を誤って(誇張して?)報じているようです。

・【お知らせ】マスクに関する調査(2025年/クロスメディア)

素顔ジャパンプロジェクトでは数字を計算し、性別・年代ごとに「ほとんど着けない」人と「ずっと着けたまま」の人の割合を集計してみました。

| 性別 | 年代 | ほとんど着けない😊 | ずっと着けたまま😷 |

| 全体 | 25.9% | 22.3% | |

| 男性 | 20代 | 40.9% | 20.7% |

| 30代 | 41.8% | 18.8% | |

| 40代 | 28.2% | 22.3% | |

| 50代 | 31.8% | 15.7% | |

| 60代 | 30.0% | 8.9% | |

| 女性 | 20代 | 30.0% | 35.3% |

| 30代 | 23.6% | 26.0% | |

| 40代 | 12.7% | 37.3% | |

| 50代 | 9.1% | 26.6% | |

| 60代 | 10.9% | 15.2% | |

| クロスマーケティング社の調査(2025年3月)より素顔ジャパンプロジェクト集計 ※「着けない日が多い」や「場面や状況に応じて」の人がいるため合計値が100にはなりません |

|||

春先の調査のため夏にはもう少し減っているとも考えられますが、日本人のおよそ2割が状況を問わずずっとマスクを着け続けているという結果です。

男性に「着けない」割合が多く、女性に「着けたまま」が多いのは、街角の印象どおりですが、男女とも60代の「着けたまま」の割合が少ないのは意外な気がします。ひょっとすると若い世代ほど「外せなくなってしまった」自覚があり、年配者ほど使い分けている意識があるのかもしれません。

また10代および70代以上が入っていないので、これを含めるともちろん数字が変わる可能性もあります。

行政やメディアに望むこと、マスク依存症の解消策を考えていく

およそ2割の「ずっと着けたまま」の中には、職場でみんなが着けているから外せないとか、その都度理由があって着けているのであって、心理的に外せなくなった依存症じゃない、と言う人もいるでしょう。顔を見せるのが恥ずかしいから外せないという人がどのくらいいるのか、正確なところは分かりませんが、少なく見積もっても数100万人、多くて1000万人以上。とりわけ若年層に多いとするなら将来に及ぼす影響は深刻であり、解消策を考えるのは社会の責務と言えます。

下記いくつかのメディア記事の中から「マスクを外せるようになったキッカケ」「マスク依存症を解消するためのヒント」をピックアップしてみます。

・マスクを“外せない”人たち 若者に多い?男女で違いも?(ABEMA TIMES)

・コロナ後もマスク外せず――「素顔ギャップ」「恋愛」に戸惑う若者の本音(Yahoo!ニュースオリジナル)

・「外したいけど外せない」暑くても着用…“マスク依存症”かも(FNNプライムオンライン)

・新型コロナ「5類」移行から2年 77%が「マスク今もしている」と回答(山形放送)

・若い女性の6割が「マスク依存」 街の人は…「仕事中も家以外はマスク」「抵抗あったが、外したら慣れた」(テレビ新広島)

「プールの授業でどうしても外さなくてはいけなかったことをきっかけに、一回外したらなんともなかった」(19歳・女性)

「プールの授業でどうしても外さなくてはいけなかったことをきっかけに、一回外したらなんともなかった」(19歳・女性)「口元にコンプレックスがあったが、歯列矯正治療を決断して前向きになった」(35歳・女性)

「最初は着けて登校していた。周りが外して、みんなで遊ぶことも多く、ずっとマスクを着けていると運動するのもつらいということで外した」(高校生・男性)

「僕は少し抵抗があった。恥ずかしく感じたりはしたけど、1回外したらすぐ慣れた。きっかけは『なんで着けてる?』と言われて、おかしいのかなと感じて」(高校生・男性)

「コロナが明けるタイミングが卒業だったので、そのタイミングで外した。新学期が始まる時は外しておいた方が。仲良くなってから外すと少し恥ずかしいかな」(20代女性)

「高校の時は先生もしていたが、大学はみんなしていなので流れに乗って」(10代女性)

「東京から帰ってきた友人と会う時に顔を合わせて会いたいというので、だんだんマスクを外すようになった」(20代女性)

個人の努力や責任に委ねるのではなく、学校や職場など組織としての対応も望まれます。建前では「マスクは任意」としつつ、いまだスタッフの大半がマスク姿の店舗や施設は少なくありません。賛否両論ありますが、接客業の基本は笑顔であることに立ち返り、原則禁止あるいは外すことを推奨していくのも一案でしょう。

・「牛宮城」プロデュース経営者、従業員への“マスク禁止令”「そんな店には行かない」の声も…考え明かす(スポーツニッポン)

学校単位の試みとしては次のような事例も紹介されています。

・コロナ禍に訪問したある中学校では、生徒がマスクなしで撮った写真を教室に掲示し続けた。それにより、外す時の抵抗を減らす狙いがあった

・東海地方の中学校では『マスクを取るか取らないか』をテーマにした授業で、生徒自身に『良いこと・困ること』を考えさせ、意思決定を促す試みも実践された

行き過ぎた感染対策が生み出したマスク依存症は、もはや巨大な社会問題です。メディアはもっとこの問題を伝え、政治や行政は正面から向き合ってほしいと願います。